あなたの会社の強みの見つけ方 その1(社史年表法)

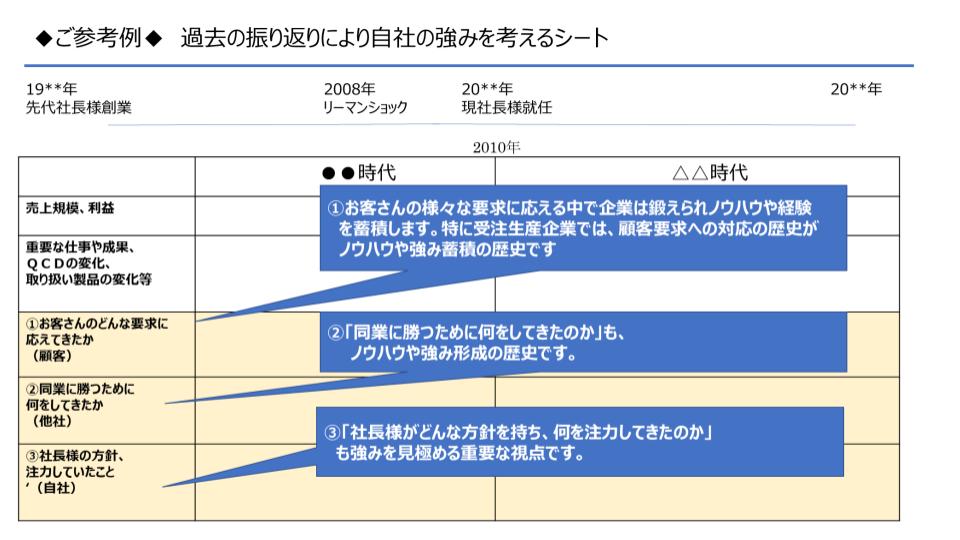

第一の方法は、あなたの会社の歴史を振り返ることで強みを見つける方法です。観点は3つあります。

- お客さんのどんな要求に応えてきたのか(顧客によって鍛えられた歴史)

- 同業に勝つために何をしてきたか(競合他社によって鍛えられた歴史)

- 社長様の方針、拘ってきたこと、注力してきたこと(自社の拘りによる成長の歴史)

具体的には上記のような社史年表を作成する作業を通じて考えていきます。

上記で色を付けた3つの行を見てください。

①お客さんのどんな要求に応えてきたか(顧客)というところには、これまでお客様の様々な要求に応える中でどんなノウハウや経験が蓄積したかを書きます。中小製造業では特に受注生産企業が多いと思います。それらの企業では、顧客要求への対応の歴史=ノウハウや強みの蓄積の歴史です。

②同業に勝つために何をしてきたか(他社)の行には、同業に勝つために何をしてきたのかを書きます。この方法は市場を数社で寡占している場合(例えばトップ企業がシェア40%、2位の企業が30%、3位の企業が30%などという場合)とても有益な分析になることが多いです。どちらかというと大企業向きかもしれませんが、中小製造業でもニッチ分野で大きなシェアを持つ企業が数社で競っている部品の事業などがあれば有益です。

③社長様の方針、注力してきたこと(自社)では、社長様がどんな方針を持ち、これまでに何を注力してきたのかという点で強みがどう育まれてきたかを考えます。

以上の分析を行う中で、自社の長い歴史はいくつかの時代に分かれることに気づくことがあります。それを〇〇時代、△△時代などと時代名を付けて一番上に書きます。そのようなことを行うことで、自社がどんなオペレーションを磨き、どんなノウハウや知識、技術を蓄積してきたのかを深く理解することができます。

この作業は一人でやるよりも、複数の社員でやったほうがいいです。昔を知っている年配の社員と新しい社員、営業部の人や製造部の人など様々な人が集まってやったほうが気づきが多くなるように思います。少し時間がかかりますが、深い洞察が得られるかもしれません。そして、自社が現在まで成長してきた経路に独特のパターンがあることを発見したり、危機への対処方法の癖のようなものに気づいたりすることもあります。

以上が一つ目の強みの抽出方法です。

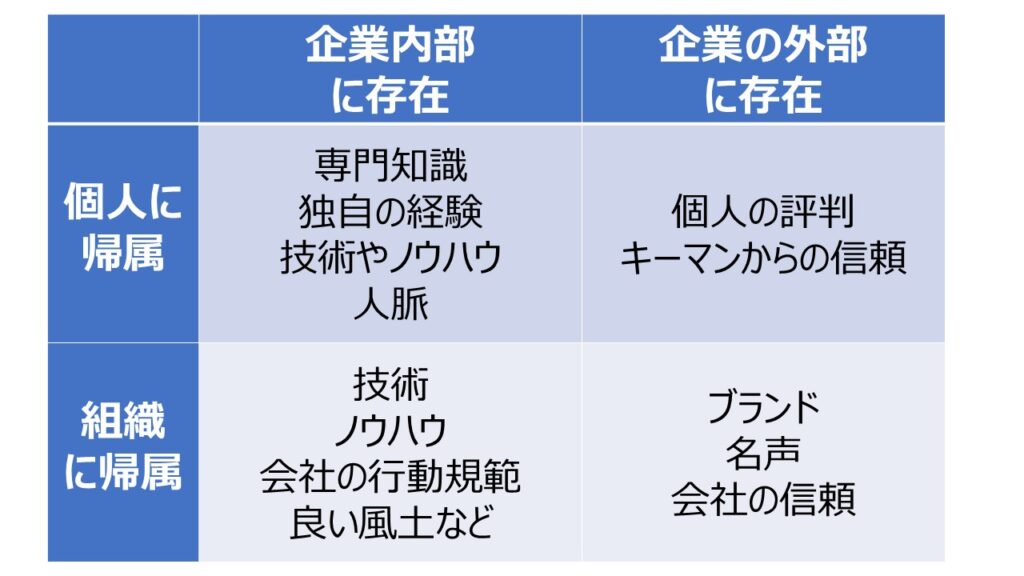

あなたの会社の強みの見つけ方 その2(無形資源を洗い出す方法)

第二の方法は、会社の経営資源を分析する方法です。会社の経営資源は人、モノ、カネ、情報といいます。人、モノ、カネを有形資源といい、情報を無形資源といいます。

- 人、モノ、カネ: 有形資源

- 情報: 無形資源

人、モノ、カネに関しては比較的簡単に自社の強みを分析できると思うので、この章では無形資源に注力して考えてみます。また、中小企業の場合は、人、モノ、カネといった有形資源は大企業に比べて乏しい場合が多いので、以下に述べる無形資源の強みの分析視点が役に立ちます。

ところで、無形資源とは具体的に何でしょうか。下記の図の縦軸は「個人に帰属」、「組織に帰属」という二つに分かれています。また、横軸は「企業内部に存在」、「企業外部に存在」に分けています。

「個人に帰属」の「企業内部に存在」は、企業に所属する社長さん、各従業員それぞれの持つ専門知識、独自の経験、技術やノウハウ、人脈などが該当します。例えば、社長さんの持つ知識や、これまでの経営経験、人脈です。あるいは、優秀な営業マンの持つ接客スキル、製造の熟練工の持つ技術などです。

「組織に帰属」の「企業内部に存在」には、企業組織としてシステム化された技術、ノウハウ、あるいは、長年の社風で培われた会社の行動規範、良い風土などが該当します。例えば、効率的な営業の業務フロー、工場の作業標準や工程図などの形で共有されている製造ノウハウです。また、社員が積極的にリスクテイクし率先して行動することを促す社風、良い風土などといったものも該当します。

「個人に帰属」の「企業外部に存在」は、社長さん、営業マンなど会社に所属する個人の社外での評判や顧客から得ている信頼です。

「組織に帰属」の「企業外部に存在」は、会社のブランド、名声、顧客企業や社会からの会社の信頼が該当します。

このようなマトリクスを使い、自社の無形資源を抽出するためのツールとして使うことができます。以上が、あなたの会社の強みを抽出する2つ目の方法論です。

あなたの会社の強みの見つけ方 その3(素直に聞く方法)

第三の方法は、あなたの会社の顧客、仕入先、さらに自社の内部の様々な立場の人に話を聞くことです。

素直に売上上位数社の得意先に、「どうして当社と取引してくれるのですか」と聞きます。もちろん、唐突に聞くと変なので上手く聞いてください。案外自分たちが考えているのとは異なる答えが返ってくるかもしれません。そういうことはよくあるのです。会社ではなく個人レベルでも、自分が人に勝っていると思っている点は案外それほど評価されていなくて、自分があまり重要視していなかった点で褒められたという経験はありませんか?それと同じことが会社が評価されている理由でも起こります。同じく上位の仕入れ先にも、「どうして当社と取引してくれるのか」聞いてみてください。新しい発見があるかもしれません。

自社の内部の人にも聞いてみましょう。社長様の理解と社員の理解、営業の方の理解と製造部門の人の理解、が異なる場合があります。年配者と若手社員、でも違うかもしれません。また、この人は当社にはなくてはならない重要人物という人の意見も聞いてみるのも役に立ちます。例えば、中小製造業では、会社にとって重要な熟練技能を身に着けた社員という方がいたりします。その方の意見は、特に取り上げ聞いてみても何か発見があるかもしれません。

なお、上記のように人の意見を聞く中で何らかの仮説ができてきたら、それを裏付けるデータをとってみるのも良いかもしれません。例えば、得意先がどうして当社と取引してくれているのかを聞いた後、自社の売上がどういう顧客や分野に偏っているかデータをとったり、当社が得意とする顧客、苦手とする顧客のデータを比較したりします。その結果、より客観的に検討ができる場合があります。

以上ように、素直に聞いてみるというのが3つ目の方法論です。

あなたの会社の強みの見つけ方 その4(機能で比較整理する方法)

4つ目の方法が最後の方法です。競合他社と比較して自社が優っていると思う機能を考えてみます

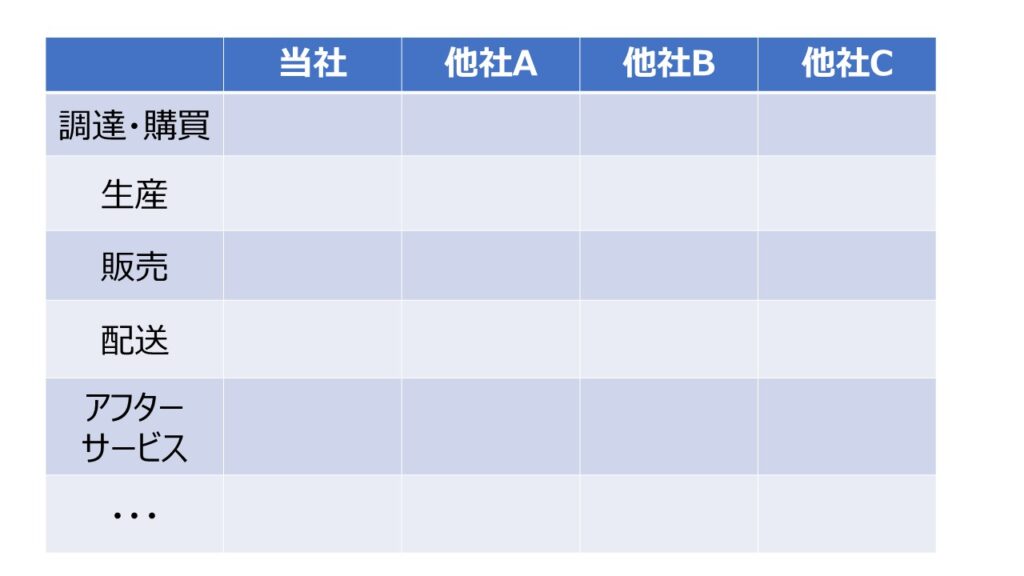

まず、自社の同業の競合他社を3社ぐらい選びます。次に選んだ競合他社との比較表を作ります。例えば製造業なら、材料の調達・購買、生産、販売、配送、アフターサービスなどの機能があるでしょう。それらの機能別に、比較検討を行い優劣を記入します。

なお、この方法論は、これまで説明してきた強みの見つけ方 その1、その2、その3を行った後にまとめとして行うのが効果的です。

私がよくやるのは、強みの見つけ方の方法論1~3を説明したあと、プロジェクトの参加者に一人50個ずつ自社の強みを考えてきてくださいと言って課題を出します。次に、それを発表してもらって皆で議論します。その段階でプロジェクト参加者は、自社の強みについて多くの意見を持っている状態になるので、それを整理する目的でこの表に記入していきます。

関連記事