このサイトでの基本的な考え方として、新規事業のアイデアを考えるフレームワークをご紹介します。最初に全体の手順を説明します。そのあと、各ステップを流れに従って説明します。

新規事業の事業コンセプトづくりのフレームワーク

事業コンセプトとは、以下の3つを明確に言語化したものをいいます。

①どんなニーズ、困りごとを持ったお客様に (解決課題)

②そのお客さんにとって良いこと、喜ぶことを(顧客提供価値)

③自社のどんな強みを活かして提供するのか (差別化)

これが事業コンセプトです。

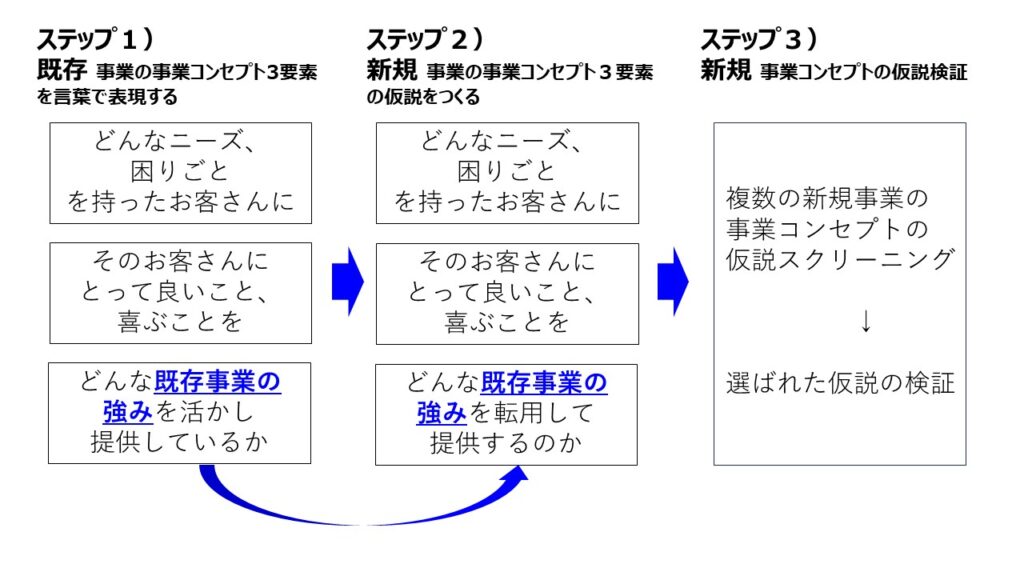

新規事業のアイデアを考えるとは、新規事業について事業コンセプトを仮説として

言語化することです。以下の3つのステップがあります。

ステップ1)既存事業の事業コンセプトを言葉で表現します。

現在の事業ではどんなニーズ、困りごとを持ったお客様を相手にしているのか、どんな喜ぶことが提供できているのか、それを可能にしている自社の強みは何かを考えます。

ステップ2)新規事業の事業コンセプトの仮説をつくります。(生成AIの活用、各種発想法の活用)

自社の既存事業の強みから逆算します。どのような既存事業で培った強みを転用すると、新たな分野のお客さんにどんな良い事が提供できるのか、その顧客のどんなニーズを満たし、困りごとを解消するのかを考えます。生成AIなどを使って特に効率的に作業できるのはこのステップです。

ステップ3)仮説のスクリーニングと仮説検証をします。

図に表すと以下のようになります。

以下もう少し説明します。

ステップ1)既存事業の事業コンセプト三要素を言葉で表現する

お客さんのニーズ、困りごとは何なのかを考えてください。それが顧客の解決課題です。

貴社の有力得意先ごとに、お客さんにとって良いこと、喜ぶことは何なのか考えてください。それが顧客提供価値です。お客様から今日も注文がもらえるのは、お客さんが喜ぶ何かが提供できているからです。そしてそのお客さんのニーズを満たし、困りごとを解消しているからです。

競合他社がいるのに、貴社が選ばれているのは何故でしょうか?それが貴社の強みです。

「自社の強み」とは自社が得意なことですが、要は「現在、お客さんに当社が選ばれている理由」です。自社が誇る技術や品質のお蔭で当社は選ばれているでしょうか? 本当のところなぜ当社は取引をしてもらえるのでしょうか?これを取引のあるお客様毎にあらためて考えてみるのです。それは既存事業を見つめなおし、定義をすることです。

私が説明する方法論では、既存事業で培った強みから逆算して新規事業の事業コンセプトを考えるので、既存事業の強みを新規事業に活かせるように深く考え整理することがもっとも重要です。下記はぜひ参照してください。

↓ご参考

既存事業の強みを新規事業に活かせるように深く考え整理する(前編)

既存事業の強みを新規事業に活かせるように深く考え整理する(後編)

ステップ2)新規事業の事業コンセプト3要素の仮説をつくる

長年培ってきた既存事業の強みを使い、別の分野のお客さんにとって良いこと、喜ぶことが提供できないかを考えます。つまり、既存事業の強みを転用し新規事業のお客さんへの提供価値を作り出すということです。

「既存事業の強みを新規事業に活かせるように深く考え整理する(後編)」で考えた結果が役立ちます。従来は、この視点をもとにチェックリスト法やマトリクス法などの発想法を使ってアイデア抽出をしていました。現在は、生成AIを使うことで、かつチームでその結果を持ち寄ることで、アイデア抽出を大幅に加速できるようになってきました。具体的な方法論は以下のページなどで詳述するつもりです。ところで、「新規事業とは」で例に挙げた自動車のばねの製造企業は、小さなばね製品を高い精度で製造できる力や開発力という強みを、医療機器部品のお客さんに転用することで価値提供ができました。重要なのはニーズだけでなく、困りごと解決になる仮説を出せることです。単に小さくて高精度のばねというだけでなく、短納期が可能なことが顧客の困りごと解決にもなっていました。このように困りごとを解決できるというレベルでないとなかなか難しいものです。

↓ご参考

新規事業の事業コンセプトのアイデア出し(生成AI活用編) 準備中

新規事業の事業コンセプトのアイデア出し(視点拡張編) 準備中

ステップ3)仮説のスクリーニングと仮説検証

新規事業の事業コンセプトは仮説です。仮説は沢山つくることが大切で、その中から有望な仮説を選ぶためにスクリーニングします。スクリーニングの尺度は、市場規模や成長性、市場にアクセスできる可能性(=どこに営業すればよいかが明確か、そして営業できるのか)、競合他社(競合他社はどこか、その会社と比較して勝てるのか)を考えなければいけません。また、自社の強みが活用できる度合い、お客さんのニーズや困りごとの度合いもスクリーニングのポイントとして重要です。さらに、全社の方向性や社風に合致しているのか、既存事業との関係性なども検討します。

スクリーニングできたら顧客へのアプローチにより検証を開始します。製品を購入する頻度やロット、納入方法、価格や品質に対する考え方など、事業コンセプトや上記のスクリーニングで想定した仮説と合わせて具体的なターゲット仮説を検証していきます。

↓ご参考

(仮説スクリーニングの全体像、準備中)

(仮設検証の全体像、準備中)